Die Anforderungen steigen –

Achtung, jetzt wird's fachlich :)

In den Vorlesungen wurde deutlich, wie wichtig Forschung in der Pflege ist. Die Pflegeforschung untersucht die Arbeitsabläufe in der Pflege mit dem Ziel, ein tieferes Verständnis für die Interaktionen des Pflegedienstes mit den Patienten und deren Angehörigen zu erlangen. Zudem trägt sie maßgeblich dazu bei, die Pflegetransparenz zu erhöhen und die Pflegepraxis weiterzuentwickeln, sodass neue Erkenntnisse in der Praxis implementiert werden können. Darüber hinaus dient sie zur Erforschung und Weiterentwicklung geeigneter Instrumente und Methoden, um die Pflegequalität zu messen und zu steigern.

Das Thema Forschung bzw. der Forschungsprozess ist jedoch sehr komplex. Es gibt verschiedene Forschungs- oder Studiendesigns, die die Vorgehensweise einer Forschungsarbeit festlegen. Die Wahl des Forschungs- oder Studiendesigns entscheidet maßgeblich über die Qualität und Aussagekraft der medizinischen Studie.

Eine Vorgehensweise, die ich im Rahmen dieses Beitrags kurz vorstellen möchte, ist das RCT (randomized controlled trial) – auf Deutsch – die randomisierte kontrollierte Studie. Diese ist in der Forschung das nachgewiesen beste Studiendesign, um bei einer klaren Fragestellung eine klare Aussage zu erhalten und somit das Prinzip von Ursache und Wirkung darzulegen.

Zum Beispiel geht es im Kern darum, ob für den Patienten durch eine medizinische Behandlung eine Besserung erzielt werden kann. So versucht man, die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen nachzuweisen, um patientenorientierte Entscheidungen treffen zu können.

Jedoch ist dieses Studiendesign in der pflegewissenschaftlichen Forschung nicht immer aussagekräftig und zufriedenstellend, da pflegerische Handlungen häufig sehr komplex sind und mehrere Komponenten beinhalten, die das Ergebnis verfälschen können.

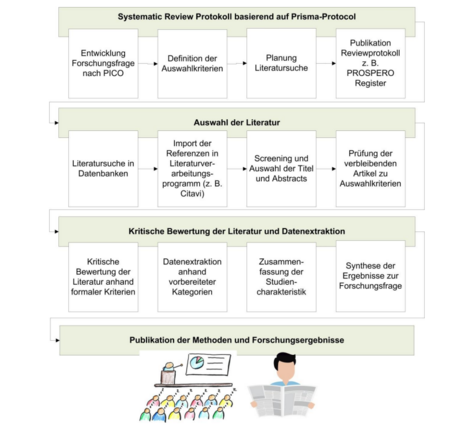

Daher ist eine gute Literaturrecherche unumgänglich. Alles beginnt mit der Formulierung einer präzisen Fragestellung, welche sich auf pflegerische Aktivitäten und deren Wirkungsweise konzentriert.

Eine Hilfestellung hierbei ist das PICO-Schema.

PICO steht für

- Population (die Zielgruppe und deren Problem z. B. Menschen mit Demenz)

- Intervention (Behandlung)

- Comparison (Vergleich der Standardtherapie zu einer anderen Therapie, bspw. Alternativmaßnahme oder keine Behandlung)

- Outcome (Wirkung, d.h. Behandlungsziel)

Dieses Schema ist vor allem im Zusammenhang mit „Evidence-based Nursing (EBN)“ von Bedeutung, also beim kritischen Hinterfragen und Reflektieren aller Pflegemaßnahmen, um Pflegebedürftigen die beste und wirksamste Pflege zukommen zu lassen.

Auch wenn das jetzt nur Ausschnitte der Inhalte waren, so wird euch jetzt wahrscheinlich auch der Kopf dröhnen und ihr könnt bestimmt verstehen, dass mir eindeutig klar wurde, dass die Anforderungen und das Tempo ganz schön steigen und kontinuierliches Lernen das A und O sind,…

… denn es stehen schon die nächsten Prüfungen vor der Tür.